Аденокарцинома шейки матки: что это такое, прогноз, лечение, симптомы, признаки, причины

Аденокарцинома шейки матки.

Микроинвазивная аденокарцинома

Из классификации ВОЗ 2014 г. микроинвазивная аденокарцинома как самостоятельная нозология исключена, однако целесообразно подробно рассмотреть ее особенности в связи с трудностями диагностики. Выявление ранней стромальной инвазии при плоскоклеточных неоплазиях шейки матки, несмотря на многочисленные тонкости, представляется сравнительно легкой задачей. Это обусловлено четкостью эпителиально-стромальной границы и архитектурными особенностями многослойного плоского эпителия. Каплевидная инвазия в зоне CIN распознается относительно легко, чего нельзя сказать об AIS шейки матки. Чтобы идентифицировать инвазию, необходимо четко различить AIS, вовлекающую предсуществующие крипты и истинные инвазивные железистые структуры, что бывает непросто, особенно в высокодифференцированных аденокарциномах.

На сегодня не существует консенсуса, который бы определял критерии микроинвазивной аденокарциномы. Распознавание ранней стромальной инвазии вызывает большие трудности. Более того, в отличие от плоскоклеточного рака глубина инвазии, ассоциированная с наиболее низким риском метастазирования, для аденокарциномы шейки матки не определена. Описано множество морфологических признаков, помогающих заподозрить и идентифицировать раннюю стромальную инвазию аденокарциномы:

- мелкие пальцевидные отростки, внедряющиеся в строму от базальных отделов эпителия, или мелкие кластеры клеток, свободно лежащие в строме. Клетки в инвазивных комплексах обычно крупнее, чем в AIS, имеют более обширную эозинофильную цитоплазму, нередко в них повышается ядерная градация;

- щупальцеобразная инвазия с вариабельными формой и размером анаплазированных желез в сочетании с выраженной стромальной реакцией (отек, хроническое воспаление или десмоплазия);

- значительный компонент криброзных структур или внутрижелезистых сосочков;

- в части случаев имеется инвазия «широким фронтом» с наличием прерывистой границы между эпителиальными комплексами и окружающей стромой;

- изредка встречается солидный рост с наличием лишь небольшого количества хорошо сформированных железистых структур;

- расположение атипичных желез вокруг нормальных крипт;

- близкое расположение желез к толстостенным кровеносным сосудам (на расстоянии, меньшем или равном толщине стенки кровеносного сосуда).

Особую сложность для диагностики представляют высокодифференцированные железистые структуры, отдельные или расположенные группами, вблизи глубоко лежащих нормальных крипт, без реакции окружающей стромы.

Для выявления инвазивного роста в сомнительных случаях можно использовать иммуногистохимическое исследование.

Кроме CD44 можно использовать белок межклеточного матрикса — тенасцин, который обнаруживают строме в 78,7% инвазивных аденокарцином, при этом в строме, окружающей доброкачественные и предраковые изменения железистого эпителия, экспрессия тенасцина отсутствует.

В литературе не существует единого мнения относительно способа измерения глубины стромальной инвазии, поскольку чрезвычайно трудно, а иногда и невозможно отличить железы с AIS от поверхностной инвазивной аденокарциномы и поэтому нельзя точно определить уровень начала инвазии. Некоторые авторы рекомендуют измерять не глубину стромальной инвазии, а толщину опухоли от поверхностного эпителия до наиболее глубокой точки инвазии. Протяженность опухоли также необходимо указывать. В наиболее крупном исследовании, посвященном аденокарциноме шейки матки, опухоли с глубиной инвазии до 5 мм (измеренной от базальной мембраны поверхностного эпителия) не имели регионарных и отдаленных лимфогенных метастазов. В других работах сообщается о наличии метастазов у некоторых пациенток с глубиной инвазии аденокарциномы 2-5 мм.

Вероятность появления метастазов при аденокарциноме шейки матки нарастает с увеличением глубины инвазии, однако максимальная глубина, при которой риск метастазирования отсутствует или ничтожен, до сих пор не определена. Поэтому употребление термина «микроинвазивная аденокарцинома» не рекомендуется ВОЗ, т. к. может возникнуть иллюзия, что она характеризуется теми же параметрами, что и микроинвазивный плоскоклеточный рак.

Таким образом, следует измерять глубину инвазии, когда имеются единичные мелкие комплексы опухолевых клеток, лежащие в строме в непосредственной близости от AIS. При невозможности установления точного места начала инвазии следует измерять толщину опухоли от базальной мембраны покровного эпителия до самой глубокой точки инфильтративного роста.

Инвазивная аденокарцинома

За последние 50 лет число аденокарцином шейки матки в развитых странах значительно выросло: в 1950-1960-е годы они составляли около 6% случаев рака, в 1990-е годы — около 12%, в настоящее время — до 25%. Увеличение доли аденокарцином шейки матки связано со снижением заболеваемости плоскоклеточным раком вследствие проведения скрининговых программ. Предполагается наличие связи между развитием аденокарциномы шейки матки и длительным применением пероральных контрацептивов, в частности, содержащих прогестагены. Однако достоверных доказательств этого нет. Средний возраст пациенток около 55 лет, в 1/3 случаев болезнь длительно протекает бессимптомно. В части случаев опухоль связана с HPV, чаще с вирусом 18-го типа, иногда выявляется сочетание 16-го и 18-го типов.

Макроскопически около половины аденокарцином относят к экзофитным, полиповидным или папиллярным образованиям. Другие представляют собой узлы с диффузным утолщением стенки цервикального канала и изъязвлением. Приблизительно у 15% пациенток шейка матки не изменена, поскольку аденокарцинома локализуется в цервикальном канале или растет эндофитно. Даже при отсутствии видимого глазом поражения опухоль может очень глубоко внедряться в стенку цервикального канала.

Значительная часть инвазивных аденокарцином шейки матки имеет сходство с эпителием эндоцервикального типа. Ранее эти опухоли классифицировались как муцинозные аденокарциномы эндоцервикального типа, однако в настоящее время для них предложен термин «эндоцервикальная карцинома обычного типа» (endocervical adenocarcinoma of usual type). Остальные аденокарциномы представляют собой чрезвычайно гетерогенную группу, причем разные гистологические типы могут встречаться в комбинации друг с другом. При наличии смешанной аденокарциномы тип определяется по преобладающему компоненту. В большинстве случаев указывать тип второго компонента нет необходимости, поскольку это не влияет на прогноз и лечение. Исключением является наличие второго компонента в железисто-ворсинчатом раке — в таких случаях резко ухудшается прогноз. Более того, консервативное лечение, предусмотренное при высокодифференцированном железисто-ворсинчатом раке, будет неэффективным при наличии второго опухолевого компонента. Несмотря на то что нет подробной информации о поведении смешанных опухолей, содержащих в своем составе серозный тип, по данным отдельных исследований, рекомендуется указывать в заключении наличие этого компонента по аналогии с опухолями тела матки.

Для дифференциальной диагностики аденокарциномы тела и шейки матки можно использовать СЕА и виментин. Несмотря на то что большинство эндоцервикальных аденокарцином СЕА-позитивные, а большинство аденокарцином тела матки СЕА-негативные, в аденокарциномах эндометрия с муцинозной дифференцировкой может наблюдаться выраженная экспрессия СЕА, что ограничивает диагностическую ценность данного маркера. СЕА также может быть полезен для дифференцирования доброкачественных поражений шейки матки и аденокарциномы, поскольку в нормальном эндоцервикальном эпителии и в большинстве доброкачественных поражений он не выявляется (исключение составляет микрожелезистая гиперплазия). Следует принимать во внимание, что СЕА не является специфическим маркером, а может быть лишь дополнительным аргументом при постановке диагноза.

Эндоцервикальная аденокарцинома обычного типа

Наиболее распространенная форма аденокарциномы шейки матки с относительно скудной продукцией муцина; по некоторым данным, составляет до 90% всех железистых опухолей. В качестве синонима эндоцервикальной аденокарциномы нередко употребляют термин «муцинозная», хотя не во всех случаях опухоль продуцирует муцин, что зависит от степени дифференцировки. Около 80% случаев проявляются аномальными кровянистыми выделениями. Приблизительно половина опухолей представлена экзофитными образованиями, значительно реже выявляется изъязвление или диффузная инфильтрация стенки цервикального канала.

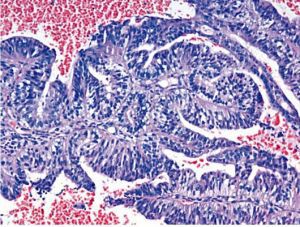

Опухоль представлена округлыми или овальными железами со скудной продукцией муцина, иногда формируются сосочковые и криброзные структуры, выявляются участки, напоминающие микрожелезистую гиперплазию. Могут обнаруживаться микрокистозные очаги, в части случаев они преобладают. Эпителий в анаплазированных железах напоминает цервикальный, с псевдостратификацией, укрупненными, вытянутыми и гиперхромными ядрами, чаще расположенными базально, с заметными макронуклеолами и апоптотическими тельцами. Апикальная часть желез представлена эозинофильной цитоплазмой, содержащей муцин и характерные «всплывающие» (расположенные поверхностно) митозы. Большинство эндоцервикальных аденокарцином высоко- и умеренно дифференцированные (G1-2). С понижением дифференцировки отмечаются солидизация комплексов опухолевых клеток, нарастание клеточного и ядерного полиморфизма. Опухоль железистого строения, содержащая менее 5% солидных структур, оценивается как высокодифференцированная (G1); если опухоль содержит более 50% солидных структур — как низкодифференцированная (G3). При понижении дифференцировки возможно формирование псевдорозеток и палисадообразных структур, отмечается низкое содержание внутриклеточного муцина. Следует отметить, что при нарастании клеточной атипии возникают трудности в дифференциальной диагностике с эндометриоидной или серозной аденокарциномой. Существенные различия в характере стромы или выраженности слизеобразования отсутствуют, а следовательно, эти признаки не имеют значения для дифференциального диагноза данных вариантов аденокарциномы. При иммуногистохимическом исследовании опухоль чаще экспрессирует СБА, не содержит виментин и ER. Однако надежных иммуногистохимических маркеров для дифференциальной диагностики эндоцервикальной и других типов аденокарциномы пока не существует.

Микрокистозный тип. Представляет собой вариант эндоцервикальной аденокарциномы, при котором железы кистозно расширены, выстланы в разной степени уплощенным эпителием. Микрокистозный вариант аденокарциномы необходимо дифференцировать с туннельными кластерами типа В. При внимательном изучении аденокарциномы под микроскопом с большим увеличением обнаруживается более пышная эпителиальная выстилка с признаками ядерной атипии. В подобных опухолях нередко встречается компонент типичной эндоцервикальной аденокарциномы. При затрудненной дифференциальной диагностике ценным маркером служит р16, который выявляется в 95% эндоцервикальных аденокарцином шейки матки.